Разделы и рубрики

Цикл публикаций

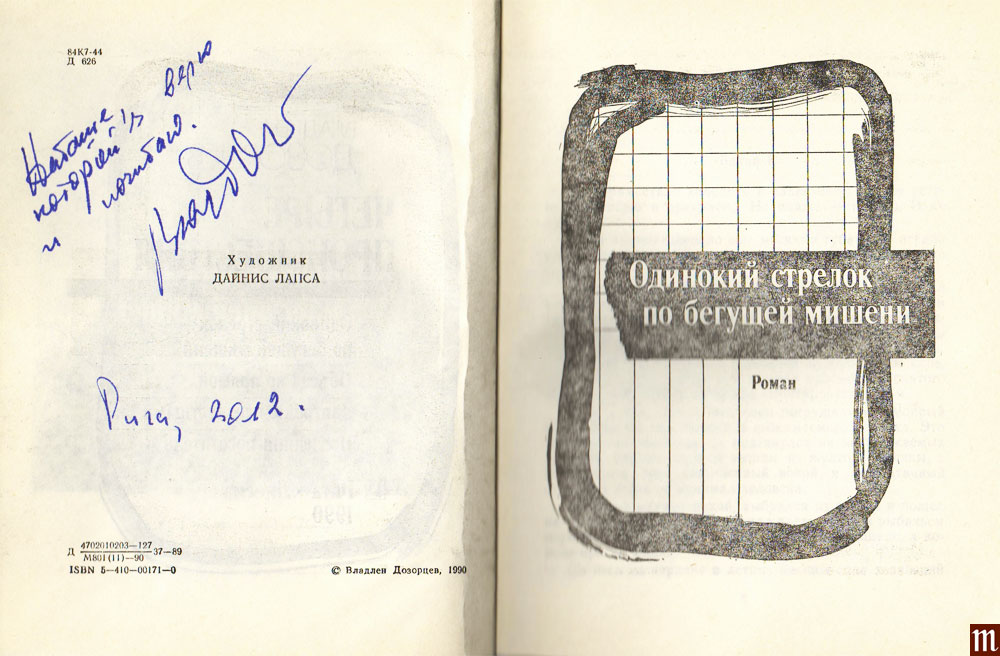

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава XII

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава XI

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава X

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава IX

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VIII

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VII

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава VI

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава V

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава IV

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава III

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава II

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава I

Публикации автора

Завтрак с неизвестными. Акт второй

Завтрак с неизвестными. Акт первый

Завтрак у Товстоногова

Последний посетитель. Действие второе

Последний посетитель. Действие первое

Одинокий стрелок по бегущей мишени. Глава II

- Автор: Дозорцев Владлен Леонидович

- Дата публикации: 05.02.2012

- Сертификат о публикации № Т-6374

- Рубрика: Лирический герой

- Цикл публикаций: Одинокий стрелок по бегущей мишени

Глава II

Примерно через два часа Клиншов съехал на просёлок в тень, поднял стёкла, откинул спинку сиденья, понаблюдал за паучком, давно живущим в машине, и заснул на десять минут, чтобы обесцветить всё, что налипло на мозг за день. Чтобы стать белым листом для новой записи. Он делал это всегда в начале пути и был всегда точен во времени, какое назначал себе для сна, а назначал он немного.

Когда человек засыпает, он кладёт руку на то место, которое у него болит. Или болело. Проснулся Клиншов оттого, что рука его, лежавшая на сердце, остыла. Часы сказали, что он потерял двенадцать минут. Он вышел, помотал головой, выжал несуществующий потолок, глотнул холодной воды из выцветшей армейской фляги и глянул на машину. Затем решительно отвернул все галогены, содрал зелёный противосолнечный козырёк с надписью «Спринт», стянул с полки у заднего стекла плед и кожаную подушку, снял дубль-вэ багажника, разобрал его на трубки, бросил внутрь и остался доволен: машина ничем не отличалась от сотен своих двойников, которых она настигала и обходила, пожирая шоссе с угрюмым ожесточением.

– А кто трактат? Ты трактат? Ты тоже – эпизод, фрагмент, человек-выходка, – ответил он, наконец, Натансону, загоняя стрелку тахометра в жёлтый сектор. – Какая разница, где я был двадцать лет и почему вдруг? Разве нам важны причины поступков, а не сами поступки? Разве я просил тебя разобраться во мне, а не в процессуальной стороне дела, которое пролежало в бумагах матери все эти годы? Разве я виноват, что этим делом должен заниматься я? Им должен заниматься ты, вы, юристы, если вы проспали своё время, до которого теперь почти не дотянуться, чтобы разглядеть его и себя в нём…

Вот такое кино: в зеркале гримоуборной – лицо тридцатипятилетнего человека. За ним – юное существо – гримёрша. Она – это время вспять. Прекрасными, чудными, потрясающими руками она ощупывает его лицо. Вот руки застыли, как бы прицеливаясь. И тут же решительно смазали сетку морщин у глаз, сняли складки со лба, взбили волосы и закрыли высокие залысины, сбрили усы и бороду, огранили рот, положили тонкрем на всё лицо и шею, отмотав таким образом двадцать лет. Ретроспекция, возникающая на глазах. Моложе. Ещё моложе. Совсем молод. Пятнадцать лет.

Клиншов не хотел до поры возвращаться в это время, отнявшее у него отца, состарившее мать, разбившее шумный и сильный дом. Он только хотел глянуть сегодняшними усталыми глазами на того человека, которому всего пятнадцать. Там, в зеркале гримуборной.

Пусть по эту сторону зеркала будет сидеть тридцатипятилетний человек, спокойно взирающий на себя пятнадцатилетнего. Пусть это молчаливое свидание продлится столько, сколько нужно, чтобы за спиной зазеркального, тукомнатного юнца прошли два человека в платье тех лет. Чтобы вошли в кадр зеркала и коснулись его пятнадцатилетнего плеча. Сначала мать, потом отец. Побыли подле и ушли из кадра. После чего он сегодняшний, здешний выдавил бы из туба вазелин на ладонь, размазал бы его по лицу и положил бы поверх белый платок лигнина. А потом, как умываются снегом, содрал бы его ладонями, чтобы там, в зеркале, двойник в одночасье повзрослел бы точно на двадцать лет, стерев труд гримёрши. Нет времени вспять.

Клиншов решил не брать никого. Он вообще не берёт попутчиков, хотя любой человек в дороге – всегда история, всегда жизнь с её опытом и наукой. Но это – сперва. А потом им то жарко, то дует, то мутит, то трясёт. А чаще – всё сразу. Им нужен попутный магазин, чтобы купить воды, лес, чтобы помочиться, площадка отдыха, чтобы размяться, время, чтобы пообедать. Они не понимают ничего в том, что называется средней скоростью.

Клиншов почти не останавливается в пути. Он берёт воду с собой, он ест и бреется на ходу, он объезжает большие города. Даже тогда, когда его никто не ждёт в конце пути и некуда спешить. Это – профессиональный код, выработанный годами работы на дальних рейсах в доуниверситетском прошлом. Перфокарта, заложенная в машину с оптимальным знаком на выходе: средняя скорость.

Можно жать на кадык акселератора, сжигать на виражах шины, холодить грудь на обгонах – и приехать на место со средней 55. Можно наладить в движке ровный гул, а в себе – долгий сонный прищур и, не допуская стрелку тахометра до четырёх с половиной тысяч, прийти на другой конец Европы со средней 90. Больше не нужно. Это уже не профессионально. И разве объяснишь это случайному человеку!

Ещё существовало то, что Клиншов называл слуховой аллергией. Давно прошло время, когда любой собеседник вызывал у него ухостой. Клиншов заранее знал, с чего начнут дёргать его слух, как только устроятся на сиденье, и чем закончат, когда доберутся до места. Тут пять или шесть вариантов. А если седьмой, это уже из области нетипичных шахматных дебютов.

С тех пор, как Клиншов повесил на шею байер, и в проёме между сиденьями возник кассетный диктофон, вариант остался вообще один. Теперь все приступают к нему с вопросом: «Что это за штука?» хотя смешно предположить, что современный, пусть даже сельский человек не знает, как выглядит микрофон, тем более, что от него тянется проводок к коробке магнитофона. Уж спрашивали бы сразу: для чего вам эта система? Хотя и тут без лишних вопросов можно догадаться, что это – своего рода записная книжка, чёрный ящик для светлых мыслей, и что, может быть, человек в дороге работает.

Например, что делать человеку, который проводит за рулём до трети своего дневного времени, если управление машиной давно стало делом механическим и не затратным для его головы? Да ещё если он старается упражнять, а не распускать свой мозг, толкая и дёргая его добыванием и уточнением причин.

Ну, скажем, отчего безнравственная при

рода полна доверия и величия, когда творит добро и зло? И отчего тогда последняя часть её – человек, занятый тем же, подозрительно мелок? И вообще, нравственность – это осознанный поступок? Но нет ли в нём тогда привкуса личной выгоды, ежели он осознанно предпринят? А если есть, то что это за нравственность?.. Запишем, запишем: «Сознательный поступок имеет под собой корыстный мотив». Ещё лучше: запишем с вопросом. Завтра наткнёмся на эту мысль и сотрём её, удивившись пустоте, или продвинем её на шаг. Но это завтра, а сегодня в монтажной было недоговорено главное. Запишем: «На то и искушает жизнь, чтобы человек устоял».

И уже далее – без связи, но раз уже формулируется само:

«Не забыть: прошлое – не материал для документального кино. Кроме материалов прошлого».

«Фраза: как ни странно, а слова „Жизнь” и „Смерть” рифмуются абсолютно».

И вот что: никаких улыбок. Это чёрная работа, а не игрушки. Никто не знает, что мы такое и что из наших бормотаний отзовётся пользой в обступившей нас жизни. И тут всё может стать землёй и влагой – и вопрос, и мысль, и фраза. Да и мысль, и фраза, и вчерашний трамвайный билет!

Клиншов вырубил запись, одной рукой развязал тесёмки белой папки на сиденье, нашёл пожелтевшую копию обвинительного заключения и положил на баранку. Поглядывая то на дорогу, то на лист, прочёл пометы, сделанные на полях размашистой рукой Натансона:

«Ну и что!»

«Возможны искусственные доказательства».

«Нашёл бы я того следователя».

«Скорее по халатности».

«Факт передачи денег – одним свидетельством?!»

«Можно принимать к производству. Форма соблюдена. Смотри на обороте».

Клиншов перевернул. На обороте решительным почерком Сергея был набран текст, который следовало читать не на ходу и не в сумерках. Отложив «дело», Клиншов надиктовал на плёнку следующее:

«Уважаемый председатель!

Было бы излишне разворачивать перед вами историю скрытой камеры и существующие точки зрения на неё. Убеждён, что вы знакомы с основными концепциями, количество и альтернативность которых говорит лишь о дискуссионности проблемы. Так или иначе, специалисты до сих пор не решили однозначно, вступает ли скрытая камера в противоречие с этикой кинодокументалиста, а судебно-правовые органы не имеют прямых законополагающих записей, регламентирующих применение скрытой камеры. Суд не примет жалобы пассажира Шимкуса Б. В., снятого нами скрыто, как не пришедшего вместе с остальными пассажирами вагона на помощь девушке против хулиганов.

Шимкус опротестовывает сам факт съёмки его персоны без согласования с ним, а также истолкование его поведения в комментарии, заявляя, что мы не задумываемся о личностных правах. Уверяю вас, что съёмочная группа всегда применяла скрытую камеру, руководствуясь только одним, давно сформулированным для себя принципом: нельзя скрыто снимать поведение человека, если он наедине с собой; можно снимать его поведение в общественном месте, ибо там он ведёт себя так, как считает возможным себе позволить, учитывая посторонние глаза. Так, например, можно и нужно зафиксировать скрытой камерой человека, позволившего себе дебош в общественном месте. Или, например, отказ должностного лица от интервью. Или, например, факт гражданского равнодушия в той самой электричке. Другими словами, нашей заботой является не ущемление личностных прав, а обращение внимания на гражданские обязанности членов общества. Человек своим поступком на публике даёт право на суд публики над собой.

Убеждён, что вы придерживаетесь того же мнения, потому выражаю надежду, что жалоба Шимкуса не заставит вас приостановить новую работу нашей группы с применением пресловутой скрытой камеры».

В предместье Тулы Клиншов стал на новенькой шведской заправке, отметив про себя, что спешил зря: тут только что начали сдавать смену. Вот уж чего никак нельзя предвидеть. Заправки всей страны обедают, замеряют уровень, сливают отстой, передают смены, когда им удобно.

Стояло ещё машин десять. Поглядывая на них, Клиншов достал из портфеля пачку фотографий с одним и тем же сюжетом. Две пары глаз устремились на него – из прошлого в будущее. Уверенные. Весёлые. С надеждой. Два человека – один в бывшей военной форме, другой – в штатском платье – стояли тесно, поддерживая друг друга плечами. В обнимку. Отец и его заместитель Хрулёв. Прочностью веяло от их лиц и одежд. Так стоят соратники, так стоят друзья, повязанные одним делом. Стоят, уже зная наверняка, что будут врагами.

Этот любительский пожелтевший снимок, взятый в архиве матери, был переснят и размножен Клиншовым несколько лет назад. Тогда ещё не было угрюмой мысли самому явиться в Чернов, а было только злорадное желание отправить почтой три одинаковых конверта трём лжесвидетелям. Как знак, что прошлое не умирает.

Ну что ж, они получат своё прошлое из рук в руки.

Уже из номера тульской гостиницы Клиншов позвонил Мише Бигуди. Был Миша рад и рвался увидеться немедля, но Клиншов настоял на десяти утра; свидание с бывшим сокурсником угрожало быть бесконечным, поскольку впереди стояла ночь. Лучше утром, за завтраком. Получить информацию по Чернову, обменяться дежурным интересом к чужим житейским заботам и – вперёд. Всё, что нужно, о Мише он конспективно знал, и Миша знал о нём. И зачем тогда эти бесцельные вопросы и безразмерные воспоминания, когда действительного участия хватает на первых пять-шесть минут.

Вставляя кассету, он вспомнил угонщика в деталях. Невысокий, худой, как больная птица. Жидкая причёска. Очень прилично одет. Двадцать два года. За ночь, проведённую в КПЗ, парень несколько успокоился и даже не заикался, как накануне, когда просил не сообщать домой. Хотя бы пока не сообщать. Когда его ввели в кабинет, оборудованный для съёмки, он вместо приветствия сразу спросил:

– Можно снять ботинки? Жмут.

Клиншов пожал плечами.

Парень согнулся расшнуроваться и, поглядывая на него снизу, спросил ещё:

– Это вы были с киноаппаратом на улице?

– Я.

– Интересно, давно за мной следили?

– Вы интересуетесь, что мы знаем о вашем прошлом? Ничего. Мы за вами не следили. Следили за машиной.

– Да? Вы не выступали по телевизору? Я, кажется, видел вас.

– Может быть.

– Это вы специально, чтобы показать?

– Нет, меня просили помочь. Это такой учебный ролик.

– Как берут? Или как угоняют?

– Как угоняют, конечно.

– Значит, я вроде экспоната?

– Ну, можно сказать и так.

– Как нечто особенное или как обычное?

«Похоже, что он будет задавать вопросы, а я отвечать», – обозлился Клиншов и перешёл к делу.

– А как вы оцениваете свой класс?

– Ну, вообще я плохо сработал, раз я тут.

– Вы сейчас сожалеете о том, что плохо сработали, или о том, что наделали вообще?

– Вы знаете, что я отвечу. Да, я сожалею, что сделал это.

– Вы хотите сказать, что в подобной ситуации все так отвечают, хотя думают иначе?

– Да какая разница!

– Если человек сожалеет вообще, значит, он стыдится, осознал свою вину, а если сожалеет лишь о том, что плохо сработал, значит, он полагает, что надо было совершить преступление чище, и ничего не понял.

– Нет, я всё понял. Я сожалею.

– Есть три этапа вашего поступка. Первый – вам пришла мысль. Второй – вы её обдумали и решились. Третий – вы исполнили. В каком больше вы себя упрекаете?

– Во всех.

– Ну, в третьем себя упрекать нечего – вы же сделали всё, как задумали.

– Тогда в первом и втором.

– А в каком больше?

– Во втором.

– Почему?

– Ну мало ли, кому мысль приходит. Вот когда человек обдумывает и решается, а не останавливается, тогда он и становится преступником. Это я понимаю.

– Другими словами вы хотите сказать, у каждого может возникнуть эта мысль, но большинство останавливает себя?

– Конечно.

– А что, трудно себя остановить?

– А вы не знаете?

– Вам трудно?

– Есть соблазн.

– А вы пытались в этот раз?

– Да.

– Как это?

– Ну я говорил себе: ты что, с ума сошёл! Днём. Тут же окна, двери, люди!

Клиншов не удержался от снисходительной усмешки, и парень просёк её, прищурился, сказал зло:

– А вы, значит, хотели, чтобы я соврал? Пожалуйста. Я говорил себе: как ты можешь… Когда молодёжь страны на передовых рубежах созидает новую жизнь…

– Ну ладно, хватит паясничать. Это первое ваше преступление?

– Честное слово.

– Что, за двадцать два года – ничего предосудительного?

– Ну, если мелочь… С любым случается. Но ничего серьёзного.

– Например?

– Ну там подрался с кем-нибудь. Как все. Яблоки таскал из садов. Кошек не мучил. Конечно, учителей и родителей обманывал.

– В чью пользу?

– Обманывают все в свою.

– Почему же. Бывает в пользу ближнего.

– Это как?

– Например, я отдаю человеку последний кусок, уверяя его, что у меня еще есть. Что у меня много.

– Значит, вам от этого человека что-то нужно.

– Вот как?

Паренёк был несомненно испорчен. И несомненно умён. Именно поэтому Клиншову было ни вот на сколько его не жаль. Почему, собственно, думал он, закатываясь в холодный гостиничный пододеяльник, я должен уравнивать себя с ним, если мне никогда даже в голову не приходила мысль, с которой он не сумел совладать? Тоже мне искушение! Тоже мне борьба! И чем, собственно, лучше его состоятельный владелец «шестёрки». Тем, что вдобавок глуп?

Клиншов перевернул кассету. Нашёл взятые на вокзале короткие интервью. Отобрал два ответа на один вопрос.

– Какая разница между присвоением пятикопеечным и рублёвым?

– Никакой.

– Какая разница между присвоением пятикопеечным и рублёвым?

– Девяносто пять копеек.

Вот с этого и начать весь фильм.

Утром Клиншов проснулся в номере оттого, что чепуховенький пейзажик на стене блицевал в глаза. День начинался яркий.

Придвинув стул к столу, Клиншов выжал угол, косясь на секундную стрелку, бегущую паралитическими рывками под стеклом будильника. При напряжении тиканье усиливается до звона в ушах.

В глазах было темно. Пора начинать бегать… Пора ломать… себя… по утрамМ!.. Дёргать прессС!.. Каждый денННЬ!..

В этот момент спинка стула проломилась, и Клиншов всем весом рухнул на пол. И, надо сказать, вовремя. А то, чего доброго, наобещал бы себе бог знает что… Дал бы слово… А потом выполняй. Нет. Это уже не для нас – железо мышц и шпротный загар. Уже ушли в отрыв лидеры… Мы уже – пелетон… Уже не догнать…

Тут открылась дверь, и вошёл худенький Миша с толстым портфелем.

– Странно. Я же закрывал на ночь, – сказал ему Клиншов вместо приветствия.

Вчерашний разговор по телефону избавлял от протокольных объятий. И, сунув Мише в распростёртые руки натансоновскую папку вместо себя, Клиншов отправился в душ.

За столиком в ресторане, за утренним азу вместо творога и чаем вместо кофе Миша обдумал всё и сказал весьма серьёзно:

– Я тебе завидую.

– Почему? Тут тоже можно работать, – ответил Клиншов не совсем искренне – он знал, что мучило друга, застрявшего в своей областной газете, обложенного детьми и долгами, заткнувшего в себе честолюбивые фонтаны студенчества.

– Да я не о том, – повертел головой Миша, – у тебя ещё детство не кончилось.

Это отозвалось раздражением в Клиншове.

– Да ты что, Юрочка! – всполошился Миша. – Я серьёзно. И совершенно искренне. Всё дело в том, что детство уходит. И замещается сухостью, трезвостью. Можно – нельзя. А в детстве всё можно.

– Как Марья? – попытался Клиншов разрядить обстановку.

– Марья, – Миша вскинул глаза. – Марья беременна.

Клиншов уронил нож от неожиданности. Миша кинулся поднимать. Поднял, сияя, показал:

– Мальчик будет!

– Это отчего, Миша? От отчаяния?

Миша отодвинулся от стола, посмотрел на Клиншова с отчуждением и изрёк:

– Ты для себя живёшь, Юра.

– Ну так у тебя уже трое!

Миша кивнул осветлённо.

– Три козы. Мальчик нужен в доме.

– Так тебе и надо. Принёс?

Какое-то время побыл Миша ещё при светлой мысли о будущем пацанчике в доме, потом сделался серьёзным и вытащил из портфеля аккуратную сколку бумаги, избитую пишущей машинкой.

– Половину твоих вопросов я не понял, но обслужил, как мог…

Клиншов к бумагам даже не притронулся. Сказал, не отрываясь от тарелки:

– Я двадцать лет не был в этом городе. Чем больше данных – тем лучше. Всё многозначно. Любая мелочь говорит. Я всё использую. Сегодня я работаю весь день. Теперь скажи, где ошивается Вертаев? Я его найду?

– У базара – столовая. С девяти утра собираются кролики – попить. Вертаева узнаешь по шрамам на подбородке. Звёздочкой.

– Да ты что! Я шофёра отца не узнаю?

– Милый, прошло двадцать лет. Для пьющего человека – это эра! Да с утра-то. С похмелья. Он же цвета придушенного эмбриона!

– Да, да, – нахмурился Клиншов. – Чуть не забыл: дом наш не перестраивался?

– Я был в нём дважды. Первый раз – брал интервью у Хрулёва. Второй – считывал ему. И ужинал с ним по этому поводу, у него в доме, – Миша сплюнул. – Если ты мне начертил точно, то всё так и есть. Только внизу при устройстве котельной был сделан люк наружу – для угля. Котёл – «Грейфенбергерис». Замок на люке – номерной. Снаружи. Собака в доме. Птицелов. Пять лет. Ленива. Сука, – Миша засмеялся, – зовут Чарой. Что ещё? Вся арифметика по жильцам – отдельно напечатана. Там найдёшь. Год и день рождения дочери, например. А это зачем?

– Не знаю. Может, чтобы открыть номерной замок.

– Пошёл дурить. Тебе нужен только Вертаев. Тебе нужно его расколоть. Всем остальным займётся прокуратура.

– Не знаю.

– А если Вертаев потом откажется?

– Естественно. Его слово ничего не стоит. Нужен фиксированный вариант.

– Это что?

– У меня есть идея. Ну это, в общем, мои профессиональные дела.

– Народ злой. Не смотри, что в глуши живёт.

– Семь бед – один ответ.

– Это не детство, Юра?

– Вертаев ничего не прибавил?

– Только то, что я отписал тебе. Хвастался буквально: он мог повернуть процесс, но тогда должен был посадить за решётку двух человек. Я спросил: кого да кого? Одного бухгалтера и одного директора. Естественно, я понял: во время суда Хрулёв уже был назначен на место твоего отца. А завскладом Солистон стал главбухом. Позднее и Вертаева произвели в завгары. Да тот не усидел, спился. Твоя просьба выяснить виновность следователя Щеки невыполнима. Это же нужно знать отношения Хрулёва со Щекой до процесса. А зачем, собственно, нужно было подключать следователя? Три человека договорились между собой убрать четвёртого. Показали слово в слово. На следствии и на суде. Хотя, кто знает. Пощупать можно и Щеку. Только не забудь, кто он теперь…

– Миша, ты говорил Марье, что я здесь? – спросил Клиншов, как бы закрывая разговор о деле и больше не желая подробностей.

Миша заморгал, обдумывая.

– Я потом, когда всё кончится, объявлюсь. И посидим.

– Ладно, – согласился Миша, прекрасно зная, что не будет этого. И добавил, вставая: – По соседству с домом Перкутиных, где ты остановишься, есть девочка восемнадцати лет, Юля… Ты не смути её. Я знаю, что она в тебя влюбится. Это хорошие люди, Юра.

Клиншов пообещал.

Уже светало, когда он проехал деревню с не совсем бессмысленным названием Нижние Груди. Минут через тридцать должен был открыться на высоком берегу Оки Чернов. Решив, что ещё рано будить дом Перкутиных, Клиншов стал на обочине разбитого шоссе, наполовину откинул сиденье, заложил руки под голову и стал думать, узнает ли он улочку, дом, площадь перед собором, спуск к реке.

В полном беззвучии этого серенького утра на правое стекло наплыло нечто вроде бывшего лица и застыло. Чьи-то древние глаза глядели, не мигая, в клиншовский покой, и он безвольно отметил, что засыпает, а не надо бы, потому что он намеревался войти в город рано, незамеченным, пока не зашевелился люд.

Вдруг будто ведро сорвалось с венца колодца и полетело вниз, холодя нутро. Он вскочил. В трёх дюймах от него дрожало в стекле то, что он посчитал за сон.

– Ты что! – крикнул он, сглатывая оторопь.

Старуха вздрогнула, поднесла ухо к стеклу, отодвинув грязный свой платок.

Клиншов пришёл в себя, опустил стекло:

– Вы что?

Ничего не изменилось в морщинах землистого лица. Только запавшие, оттянутые временем губы обнажили единственный зуб, и послышалось хриплое: – А иду.

После чего старуха зашевелилась, переступив. Не зная, что ответить, Клиншов стал собираться.

– А ты довёз бы старую, – проскрипела она, показав посохом в сторону Чернова. – Ноги не ходют.

Клиншов взглянул с тоской на правое сиденье, заваленное бумагой и техникой, сдвинул всё, открыл дверь, потом вышел, чтобы помочь ей влезть в проём двери, куда она уже двинулась, загребая мужскими ботинками пыль. В ноздри ударил запах немощной старости.

Когда, наконец, он запихнул её с узелком на овчину сиденья и устроил палку, с которой она не хотела расставаться ни на миг, и двинулся, баба спросила, в Чернов ли он сам.

– В Чернов.

– И мне в Чернов. А к кому ж ты гость?

– К Перкутиным.

– К Прохору, значит. Из Москвы, небось?

Клиншов кивнул. Объяснять было бессмысленно.

– Знаете его? – спросил теперь Клиншов, просто чтобы не молчать.

– А всех я знаю.

– Вот к нему я.

– Хороший человек, – прокашлялась старуха и добавила: – Его собаки не любят.

– То есть… Что вы хотите сказать? – Клиншов не понял.

– Человек, говорю, хороший.

– А собаки-то что?

– А что тебе собаки?

– Вы сказали, что не любят.

– А и не любят, так что. Они собаки. Им не прикажешь. Хотят – любят, не хотят – не любят.

Клиншов разозлился.

– Вы не крутите, бабушка. Вы сказали, что человек хороший, да собаки не любят. Значит, не больно хорош? Так, что ли? Что вы хотели сказать?

– А не слушай ты старую, – она бессильно закашлялась.

Клиншов уставился на неё краем глаза, но решив, что ничего всё равно не выудишь, махнул на это дело, а подумал только, что есть в явлении местной ведьмы какой-то ему знак, и надо бы разобраться, какой. Но тут с перевала холма, на который он вылетел, открылся маковками церквей Чернов. Облитый холодным утренним солнцем, он весь был как ковка по металлу из сувенирного киоска, торгующего лаптями на валюту.

И тут Клиншов сдал.

Он никогда не видел Чернов таким.

Он никогда не имел этой точки зрения на бывший свой город. Он никогда не отъезжал от него на двадцать лет, чтобы обернуться с этой огромной для человеческого века высоты. Это так пронзительно сладко затрепетало в нём, что заглушило на время тлеющую враждебность, которой он питался со вчерашнего дня. Он забыл, для чего ехал.

Был только на расстоянии выстрела живой слепок памяти.

Невесомый снег, крупными хлопьями медленно падающий на летнюю землю.

Запах краденых яблок за пазухой.

Длинноногая девочка на реке. Её тепло на ладони.

Он вышел из машины, закурил и стал успокаивать себя, подробнее всматриваясь в городок, в который он приехал, когда ему было девять, и уехал, когда стало пятнадцать. Надо сделать рывок вперёд, чтобы сувенирный фасад укрупнился и распался на улочки, дворы и домики. Оттуда, изнутри Чернова, не будет видно крестов и куполов, и сама лепная вписанность посада в крутой высокий берег Оки обернётся неудобством, скатом, скользотой, усугублённой оврагами, рассекающими город и рвущимися вниз, к реке.

Овраг Побегов – тот самый, что лежал на пути в школу. В нём скрывались от всеобуча и прятали обозначенные красными чернилами грехи – у каждого была пещера-схоронка, как ячейка в камере хранения.

Овраг первой любви – живёт ли ещё здесь длинноногая Маргарита?

Овраг Милосердия – он был за больницей, и в сухие тёплые дни обитатели палат заселяли с роднёй солнечную сторону.

Овраги разделяли город и соединяли его маленьких людей. Здесь залечивали обиды и неизлечимо обижали, здесь тайно любили и явно курили. Здесь жил второй, подпольной, наисвободнейшей жизнью подрастающий народ Чернова.

Клиншов сел в машину, тронул с места, включил диктофон и наговорил:

«Никогда не проверять сына. Не контролировать его время. Не интересоваться, где он был и что делал. Не отнимать у него права на подпольную жизнь. Чтобы рос жизнеспособным».

– Не слышу, милок, ничегошеньки, – старуха выставила замшелое ухо из-под платка. – Плоха я на слух. Кричи мне!

Клиншов подумал, вновь щёлкнул клавишей:

«Проверять сына всегда. Контролировать его время. Где был, с кем, зачем, когда? Что делал? Выявлять связи. Допытываться мотивов. Восстанавливать его личную жизнь. Усекать враньё. Ловить на слове. Лишать подпольной жизни. Чтобы был жизнеспособен. Чтобы любил свободу кожей. Тирания отца – лучший университет свободы для сына».

– Нет, не слышу. Старая.

– Я говорю, базар был тут за мостом. Сенной базар. Кур, коров продавали, свиней, лошадей тоже.

Она поняла:

– А кому теперь корова! В магазинах всё теперь. Когда есть, так в магазинах.

Сколько ей было двадцать лет назад? – подумал Клиншов. – Что-нибудь за шестьдесят. И тогда спросил:

– Вы Клиншова помните?

Старуха сморщила лоб, будто увидела некую точку на стекле.

– Клиншов! – крикнул Клиншов. – Был такой директор завода. Клиншов! Клин-шов! – и рукой показал, будто сделал выпад кинжалом.

– Ти был, ти не был, – старуха спрятала ухо и развязала узелок: – Яблочка возьми? – спросила она. Заместо воды.

А казалось, что его знал каждый. И в самом Чернове, и в окрестных деревнях. Ступал прочно и говорил громко и, если даже приходил пешком, сообщали: Клиншов приехал.

Он высадил старуху у моста, за которым начинался сам город. Показалось, что Ока под мостом совсем узка и тщедушна. Это он вырос.

Было полшестого утра. Поднимаясь от реки по пустой улочке, стал он думать, туда ли ему, куда едет. Третий дом от угла больничного забора – вспомнил он указания Миши Бигуди. Это он найдёт сразу, это же в пятистах метрах от бывшего его дома. Да вот больница где? Что-то не узнавал он ничего – не мог привязать себя к местности.

Он свернул в переулок, в конце которого мелькнул помятый синий автобус. Там, видно, главная магистраль. Но и магистраль не прояснила ничего, а только вывела к десятку новых пятиэтажных коробков да развороченному под новостройку пустырю с эскалатором без гусеницы, будто подбитым ночью. Потом пошёл асфальт, усаженный конскими яблоками. Старая водокачка. Где она тогда стояла? Где-то рядом было кладбище и стадиончик «Локомотив» с чкаловским призывом, а дальше – станция. Это что же – он весь город промахнул? И тогда заметался вазик по одинаковым улочкам с восклицательными знаками водяных колонок, заюлил на поворотах, сбрасывая веером рыжую грязь и траву.

Вдруг баба с вёдрами на коромысле выплыла из двора, и Клиншов притёрся к ней левой дверцей.

Видимо, нервным и нетерпеливым был его вопрос: где тут больница, как выехать к больнице, в какой хоть она стороне, потому что баба встревожилась не на шутку, сбросила вёдра с плеча, чтобы освободить руки, и стала совать их в разные стороны, приговаривая плачущим голосом:

– А тут же она, несчастье, вон, только не видать. Как же тебе лучше быть? Вон красную крышу видишь? Розовый дом с решётками? Так это – тюрьма. А напротив как раз будет больничка. Вот по этой улочке – прямочко к тюрьме.

Но Клиншов уже не слыхал её. Он уже всё узнал. Тюрьма стояла на том же месте и была того же цвета. Напротив белели больничные ворота. А с пыльной площади между лечебницей, где извлекали немецкий осколок из ноги отца, и острогом, где разрывалось его сердце в ожидании суда, начиналась она, Пролетарская улица, которая показалась Клиншову совсем уж низкой и тесной. Где-то там был директорский дом о двух этажах, и глаза рвались к нему, напрягаясь, но Клиншов осадил себя. Потом, – он сказал себе вслух: – Потом.

В доме Перкутиных уже не спали – лез из трубы дым, и чуть Клиншов упёр бампер в ворота, занавеска кухонного оконца качнулась. Вышла плотная женщина с котёнком на плече и, не спрашивая, отворила половину ворот. Машина, приминая колёсами траву, прошла во двор и, завернув за сарай, стала под навесом дровяника. Миша Бигуди объяснил всё точно.