Разделы и рубрики

Автор

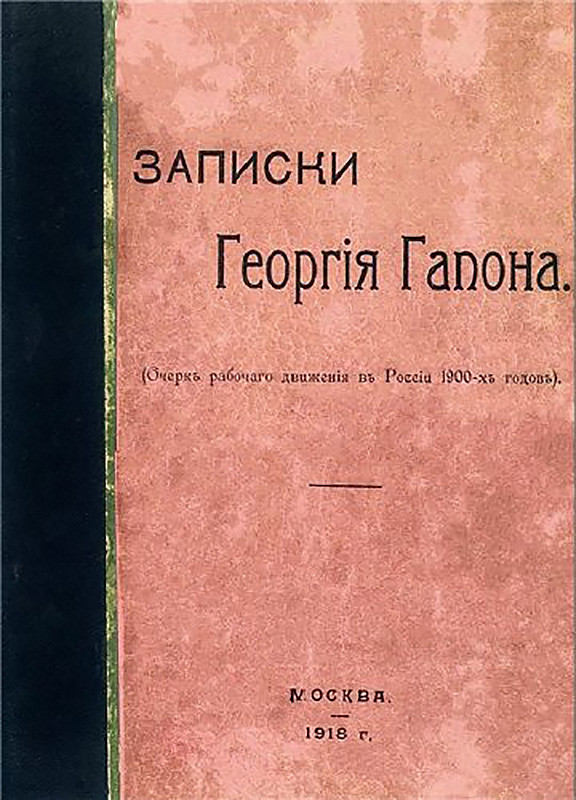

Гапон Георгий Аполлонович

1870-1906

Цикл публикаций

Зубатовщина (Фрагменты)

Девятое января и Гапон

О Гапоне

Репутация попа Гапона

Человек без рясы. От редакции

Публикации автора

История моей жизни. Глава 24. Будущее русской революции

История моей жизни. Глава 23. Я перехожу границу

История моей жизни. Глава 22. На пути к свободе

История моей жизни. Глава 21. Мой побег

История моей жизни. Глава 20. Царь и его «дети»

История моей жизни. Глава 19. Конец бойни

История моей жизни. Глава 18. Около дворца

История моей жизни. Глава 17. Первые баррикады

История моей жизни. Глава 16. Бойня у Нарвской заставы

История моей жизни. Глава 15. Утро 9 января

История моей жизни. Глава 14. Последние приготовления

История моей жизни. Глава 13. В министерстве юстиции

История моей жизни. Глава 12. Стачка разрастается

История моей жизни. Глава 11. Начало кризиса

История моей жизни. Глава 10. Убийство Плеве

История моей жизни. Глава 9. Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Петербурга

История моей жизни. Глава 8. Конец зубатовщины

История моей жизни. Глава 7. Я знакомлюсь с Зубатовым

История моей жизни. Глава 6. Между босяками и рабочими

История моей жизни. Глава 5. Ложные пастыри

История моей жизни. Глава 4. Крайности встречаются в Петербурге

История моей жизни. Глава 3. Я становлюсь священником

История моей жизни. Глава 2. Мой родной дом

История моей жизни. Глава 1. Пораженный великан – аллегория

История моей жизни. Глава 3. Я становлюсь священником

- Автор: Гапон Георгий Аполлонович

- Публикатор: Дозорцев Владлен Леонидович

- Персоналии: Гапон Георгий Аполлонович

- Дата публикации: 14.06.2014

- Сертификат о публикации № Т-7757

- Рубрика: Ретроспектива

- Цикл публикаций: История моей жизни, Человек без рясы

Глава 3. Я становлюсь священником

Возвращаясь к прозе моей будничной жизни, я снова вижу себя мальчиком, босоногим, простоволосым, помогающим, или, вернее, вынужденным помогать, трудящейся семье в качестве пастуха пасти нескольких овец или свиней, а иногда даже целого стада телят. В особенности я любил своих гусей – не только потому, что интересно было наблюдать, как маленькие, желтенькие комочки превращались в белых птиц, но, главное, потому, что я выдрессировал гусака, который мог побить любого деревенского гусака.

С семи лет я стал посещать начальную школу и делал такие успехи, что священник сказал моим родителям, что я должен продолжать учение. Но как и зачем? К какой карьере мне готовиться? Два обстоятельства решили этот вопрос. Первое – это поговорка: «Поп – золотой сноп», второе – то, что если я сделаюсь священником, то не только попаду на небо, но и всем своим помогу попасть туда. Итак, решено было отправить меня в Полтавское духовное училище. Мне предстояло четыре года учения, но так как я сдал хорошо вступительный экзамен, то мне разрешили поступить прямо во второй класс. В крестьянской одежде и с мужицкими манерами, я вначале чувствовал себя там чужаком, так как все ученики были сыновьями священников или дьяконов и смотрели на меня свысока, как на неравного. Свою силу они выказывали обычным мальчишеским способом, но я был еще слишком застенчив, чтобы отвечать им тем же. Когда я стал делать быстрые успехи, враждебность их стала выказываться еще яснее. Но когда мне представился случай отплатить им их же монетой, то отношения установились сносные, хотя первые годы я все же был почти одиноким.

Когда мне было 15 лет и я был в последнем классе училища, один из учителей, Трегубов, дал мне прочесть некоторые сочинения Толстого, которые оказали громадное влияние на мое мышление1. В первый раз мне стало ясно, что суть религии не во внешних формах, а в духе, не в обрядностях, а в любви к ближнему. Я пользовался каждым случаем, чтобы высказывать эти новые для меня идеи, в особенности у себя в деревне во время праздничных вакаций.

Боюсь, что моя умственная незрелость высказывалась и в менее серьезных вещах, чем богословские прения. Наш школьный двор был отделен от архиерейского сада высоким забором; мы, школьники, проделывали в нем отверстие и опустошали сад в те часы, когда весь дом спал. Иногда нас ловили садовники, и тогда мы силой прокладывали себе дорогу, стараясь быть неузнанными. Об этом периоде моей юности я вспоминаю со стыдом. Вскоре я стал лицом к лицу с серьезными явлениями жизни. Смерть моей младшей сестры разграничила мое детство от зрелого возраста. Мне было 16 лет, а ей только 11. Эту малютку, с ее золотистыми волосами, я очень любил и охотно часами играл с нею в поле.

Когда я поступил в семинарию, то и там, под влиянием одного толстовца – Фейнермана, я продолжал открыто порицать окружающее меня лицемерие, пока один из священников и один из наставников не донесли на меня семинарскому начальству, что я развращаю товарищей, насаждая семена ереси. В результате последовала угроза лишить меня правительственной стипендии, на что я ответил, что и сам не желаю ее получать. Чтобы содержать себя, я стал давать уроки в богатых соседних домах и у местного духовенства. Иногда мне приходилось жить летом в домах моих учеников, и это дало мне случай познакомиться с внутренней стороной жизни русского духовенства. Я видел священников, приносящих святые Дары в нетрезвом виде, и это, как и еще многое другое, убедило меня, что среди них много фарисеев. Они не только не поступались своими удобствами ради блага народного, но часто уподоблялись пьявкам для своих прихожан. Кругом была нищета, болезни, гнет: на 20 верст в округе был всего один врач, а в нашем селе был только фельдшер. С другой стороны, я все яснее видел противоречие между евангельским учением и обрядностями и догматами церкви. По мере того, как я вникал в эти мысли, все большее и большее отвращение овладевало мною. Целый год переживал я эту душевную муку, пока не заболел тифом и воспалением мозга. Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня.

По мере того как восстановлялось мое здоровье, во мне все более зрело убеждение, что я не могу быть священником. Ввиду этого я стал менее посещать лекции в семинарии и все свое свободное время посвящал босякам и больным в окрестностях, помогал им как мог и говорил с ними об их жизни. Семинарское начальство, хотя, по-видимому, и не препятствовало моему образу жизни, но готовило мне наказание. Когда, по окончании семинарии, возник вопрос о моем поступлении в духовную академию, я сказал, что предпочитаю поступить в университет, но когда я получил свой аттестат, то увидел, что поведение мое аттестовано так дурно, что о поступлении в университет нечего было и думать. Этим способом в России клеймят «козлищ», чтобы в зародыше погасить те независимые умы, которые впоследствии создают так называемые «университетские беспорядки» и сеют смуту.

Для меня это было равносильно гибели всей моей карьеры и всего, что привлекало меня в жизни. Этот удар ошеломил меня; и, когда я обсудил все, что произошло, – в мозгу моем зародилась мысль о мщении, но, к счастью, в город приехал мой отец, и его доброе лицо, те страдания, что он вынес, смягчили мое сердце. Некоторое время я жил уроками и занятиями статистикой в земстве; занятия эти еще больше подтвердили мои сведения о бедноте крестьян. Теперь я увидел бедноту эту в цифрах и данных, собранных с больших площадей, чем доступно частным наблюдениям, и это еще более укрепило во мне желание посвятить свою жизнь служению рабочему классу и, первым делом, крестьянам.

Мне казалось, что будь у меня свидетельство, открывающее мне двери в университет, или если бы можно было сдать экзамен, минуя справку о моем пребывании в семинарии, я поступил бы на медицинский факультет, окончив который, я вернулся бы к крестьянам доктором, чтобы врачевать их души и тела. Мой умственный кругозор значительно расширился под влиянием всего, что я слышал и читал о революционерах. Из запрещенной литературы, впервые попавшей мне в руки, а также из рассказов о тех ужасах, которые творятся в некоторых тюрьмах, я узнал, что давно уже в России есть люди независимого ума, которые все свои способности, все благосостояние и даже жизнь отдавали на служение народу. Несмотря на скудость сведений об этом просвещенном и самоотверженном меньшинстве, я уже уважал его.

Пока я лелеял свои мечты, случились обстоятельства, изменившие все мои планы и все мое будущее. Дочь одного из состоятельных полтавцев, в доме которого я давал уроки, была дружна с одной хохлушкой, дочерью местного купца. Она окончила гимназию, была очень умна от природы, красива, мила, хорошо воспитана. Я сразу обратил на нее внимание, и постепенно мы сходились все ближе и ближе на почве взаимных занятий и желания служить народу. Она кое-что знала и о революционных идеалах, но это не мешало ей быть религиозной. Я часто разговаривал с нею, и, когда она узнала о моих планах на будущее, она высказала свое мнение, что положение священника далеко лучше положения доктора для осуществления тех целей, которые были мне так дороги. «Доктор, говорила она, – лечит тело, а священник, если он достойно носит это звание, укрепляет душу, а в последнем люди нуждаются гораздо больше, чем в первом». Когда я возразил ей, что мои принципы противоречат учению православной церкви, она ответила, что этого мало, т. к. главное дело – это быть верным не православной церкви, а Христу, который есть идеал служения человечеству; что касается догматов и обрядностей, то они и останутся только догматами и обрядностями.

Это убедило меня, и я решил сделаться священником, и она решилась выйти за меня замуж, но осуществить этот брак было далеко не легко. Однажды я попросил позволения у ее родителей прийти к ним, но мать ее высказала такое недоброжелательство ко мне, что просила меня больше вовсе не бывать. Моя невеста сказала тогда своим родителям, что лучше бы они дали свое согласие, т. к. она не примирится с их отказом. Я же тем временем пришел к епископу Илариону, рассказал свою сердечную тайну, свое намерение сделаться священником и желание получить приход, если возможно, у себя на родине. Архиерей, всегда относившийся ко мне доброжелательно, и на этот раз был весьма добр. Он призвал к себе мать моей невесты и сказал, что знает меня и будет покровительствовать мне, когда я буду священником. Это решило дело; мы женились, и, год спустя, я был рукоположен в священники, пробыв предварительно дьячком, а затем один день дьяконом. Архиерей сказал, что ему нужны такие люди, как я, и не захотел отпустить меня в деревню.

Итак, я остался в Полтаве священником кладбищенской церкви и все это время моего священничества я был чрезвычайно счастлив – не только потому, что в жене своей я нашел верного друга и сотрудника, но и потому, что мне нравилось мое положение духовного наставника. Мне казалось, что все эти угнетенные судьбою бедняки, не находящие ни в чем отрады, найдут себе утешение в моих проповедях и в моей искренней вере. Во время принесения св. Даров на литургии, когда меня охватывало сознание истинного значения жертвы, принесенной Христом, мной овладевал священный восторг, но при этом неизбежно била меня по нервам церковная рутина. Этот звон денег при покупке свечей и сборе с тарелками расстраивал меня, да и дьякон мой был истинным бичом для меня. Бывший фельдшер, он принял духовное звание только из алчности, т. к. сам не верил даже в бессмертие души. Чрезвычайно большого роста и глупого вида, с хриплым голосом, грязными сапогами и одеянием, доходившим только до колен, он был прямо неприличен. На прихожан он смотрел только как на доходную статью, и, в конце концов, алчность его стала так откровенна и нагла, что я хотя и не имел на это права, но запретил ему всякое участие в богослужении.

Я проповедовал откровенно, что не обрядности и не приношения, а добрая жизнь и любовь к ближнему существенны для человека. Мало-помалу народ стал ко мне собираться, и, хотя кладбищенская церковь и не имела прихода, но молящихся приходило столько, что церковь не могла всех вместить. Архиерей продолжал относиться ко мне доброжелательно, но зато второй священник стал завидовать мне. Я не обращал на это внимания и хлопотал об образовании кружка доброхотных жертвователей для оказания помощи бедным. Это, в свою очередь, породило зависть окрестных священников, распустивших слух, что я отбиваю от них прихожан. Свою жизнь и поступки я старался согласовать с тем, что я говорил в своих проповедях; на свое призвание я смотрел не как на способ наживаться и довольствовался тем, что мне давали, и этого одного, не говоря о других причинах, было достаточно, чтобы привлечь ко мне народ. По мере того, как росла моя репутация, росла и зависть соседнего духовенства. Их жалобы побудили духовную консисторию оштрафовать меня за то, что, не имея прихода, я исполнял требы за тех, кто их имел. Но я все-таки продолжал это делать. Что же тут было дурного? Однажды ко мне пришел старик и просил меня отслужить панихиду по его умершей жене. Будучи уже раз оштрафован за это, я стал осторожнее и спросил старика, к какому он принадлежит приходу и почему он не обращается к своему священнику. Он ответил, что священник потребовал с него за это 7 руб., а он не может их заплатить. На мой вопрос, почему так много, он объяснил, что за похороны жены он заплатил только 3 руб., священник остался этим недоволен и теперь требует заплатить ему за оба раза. Кроме того, старик сказал, что он слышал мои проповеди и его более влечет ко мне, чем к своему приходскому священнику, и, упав на колени, он просил меня пойти с ним. Как же я мог отказаться? После панихиды обыкновенно бывает поминальный обед, и, когда я сел на конце стола и стал говорить собравшимся на разные религиозные и нравственные темы, внезапно растворилась дверь и в комнату ворвался приходский священник, пьяный, растрепанный, небрежно одетый, и набросился на меня с бранью и упреками, что я краду у него его хлеб. Присутствующие были так возмущены, что только благодаря моему вмешательству дело не окончилось для него плохо. И снова я был оштрафован.

Женат я был 4 года, а священником был два года. У нас было двое детей – девочка и мальчик. После рождения мальчика жена моя серьезно заболела. Она не хотела умирать. Как женщина религиозная, верящая в милосердие и всемогущество Бога, она молилась о сохранении ей жизни, не желая расстаться с дорогими ей существами. Но жизнь ее все гасла и гасла, и она умерла на моих руках.

И прежде и теперь я верю в бессмертие души, но со смертью моей жены и сопровождавшего эту страшную потерю периода угнетенности я пережил нечто, что пополнило мои прежние верования. Так, например, за месяц до своей кончины, жена моя видела, или ей казалось, что она видела сон, как ее хоронят. Проснувшись, она немедленно рассказала мне все подробно, кто что говорил, кто служил, как я себя вел, и буквально все сбылось. Затем однажды, заработавшись до часу ночи, я прилег и думаю, что не спал. Вдруг я вижу, что моя покойная жена входит в комнату, наклоняется ко мне, как бы намереваясь поцеловать меня. Я вскочил, сбросил одеяло и в это время увидел в конце коридора тень. Я бросился туда и увидел, что горит занавеска в соседней комнате. Очевидно, вследствие небрежности прислуги, лопнула лампадка перед образами и зажгла занавеску. Стояло лето, дом был деревянный, и, если бы я не пришел вовремя, случилось бы большое несчастье. Затем я видел сон, что меня преследует и хватает кто-то, и этот кто-то, как я чувствовал, была моя судьба. С тех пор я поверил в предопределение и некоторую связь между живыми и умершими.

После смерти моей жены мне казалось, что все светлое отлетело из моей священнической жизни. Несомненно, что близость могилы моей жены, которую я постоянно посещал, действовала на меня подавляюще. Я был так удручен, что стал опасаться за свои мозги. Мне представлялся случай переменить место и может быть, начать новую жизнь, но я решил сделать попытку поступить в духовную академию в Петербурге. Я сообщил о своем намерении архиерею, и тот одобрил меня и сделал все, что мог, чтобы помочь мне. Затруднение заключалось в том, что поступающие должны иметь отличный аттестат о поведении в семинарии. Снова всплыло клеймо, наложенное на меня семинарским начальством, но архиерей написал через Победоносцева письмо в комитет Святейшего Синода, прося, чтобы меня допустили к экзамену без представления аттестата о поведении из семинарии, причем прибавил, что два года знакомства с моей деятельностью убедили его, что я заслуживаю их милостивого внимания.

Мне оставалось только два месяца подготовиться к экзаменам, и затем я поехал в Петербург.

О том, как я виделся с Победоносцевым и его помощником Саблером, о том, как я поступил в академию, мечтая попасть в самое святилище науки, и что из этого вышло, я расскажу в следующих главах.

1 И. Трегубов дает следующую характеристику Гапону: «Г. Гапон прошел высшие классы Полт.<авского> дух.<овного> училища и, когда я его знал, ему было лет 15 – 17. Это был юноша умный, серьезный, вдумчивый, хотя очень живой. Он всегда был одним из первых учеников, отличался исполнительностью и большою любознательностью. Я давал ему разные книги, которые имелись в училищной библиотеке и, между прочим, запрещенные сочинения Льва Толстого, ходившее тогда в списках…» (См. Гапон Г. История моей жизни. Л., 1926. С. 127).